|

'Aku ke atas duluan ya mau cetak tiket dulu,' japri saya pada Eno dan Ucha. Keduanya masih solat maghrib di lantai bawah. Delapan menit lagi film yang kami pesan dini hari tadi tayang. Film ini sudah kami tunggu jadwal tayangnya di Yogyakarta sejak pertama kali diumumkan lewat Twitter oleh Dandhy Laksono, pengarah film dokumenter terkemuka dari Watchdoc. Apalagi kalau bukan Pulau Plastik.

Pandemi, Bioskop Ikut Beradaptasi

Film ini awalnya hanya tayang hari ini pukul 14:00 dan 18:40 di CGV Hartono Mall. Setidaknya jadwal itu yang tampil di aplikasi Tix ID pada waktu sahur tadi. Dan begitu sore jelang berbuka puasa, rupanya film ini juga tayang hingga hari Rabu (28/4) esok di tiga bioskop: XXI Ambarukmo Plaza, dan XXI Jogja City Mall. Padahal harga tiket di kedua teater itu lebih murah Rp. 5.000,-. Lumayan ngirit buat perantauan miskin seperti saya. :)

Saya memindai kode batang dari aplikasi Tix ID pada mesin cetak tiket mandiri. Kata sandi ikut dimasukkan. Tiga tiket dalam satu renteng struk tercetak. Film Pulau Plastik tayang di teater 6.

|

| Bioskop CGV di Hartono Mall |

|

| Mesin cetak tiket mandiri khusus pengguna berbagai macam aplikasi (dan pesan langsung di tempat) |

|

| Pengguna cukup memindai barkode pada aplikasi pemesanan tiket |

|

| Mesin cetak tiket mandiri khusus pengguna aplikasi CGV |

Hari ini setidaknya kali pertama saya nonton di bioskop setelah vakum satu tahun lebih. Pandemi memang memukul berat industri perfilman, khususnya layanan bioskop. Setidaknya per 21 Oktober lalu, satu per satu teater dibuka secara terbatas. Protokol kesehatan diatur ketat termasuk di tempat saya sekarang. Setiap pengunjung dicek suhu tubuhnya, diwajibkan mengisi buku tamu, diharuskan menggunakan penyanitasi tangan setelah menulis buku. Antrean para penonton yang akan membeli camilan teman nonton dibuat berjarak, begitu pula antrean pengecekan tiket sebelum menuju lorong ke teater masing-masing. Di dalam ruang teater, jumlah kursi yang bisa digunakan hanya separuhnya karena aturan jarak sosial antar penonton. Okelah, setidaknya saya tidak kehabisan kursi ketika antusias dengan film ini. Semua aktivitas di dalam area bioskop dilakukan berdasarkan protokol kesehatan.

Film pun dimulai.

|

| Ya walau sudah ada penanda jaga jarak fisik, namun antrean dilakukan berkelompok, jadi sama saja |

|

| Menuju teater 6 |

***

Pulau Plastik: Berdasarkan Pengalaman Pribadi Seorang Musisi

Robi Navicula mungkin nama yang tidak asing di kalangan para pemerhati lingkungan. Musisi band Navicula dengan nama asli I Gede Robi Supriyanto ini menjadi aktor utama sepanjang film. Ia bercerita bagaimana dalam tradisi adat Bali diajarkan mengenai konsep karmaphala, dimana tiap orang akan mendapatkan timbal balik (karma) atas apa yang diperbuatnya, entah karma baik maupun buruk. Sebagai aktivis lingkungan yang menorehkan kritik sosial melalui berbagai lagu, tentu saja Robi merefleksikan keprihatinannya akan kondisi lingkungan Dunia saat ini, khususnya persoalan sampah plastik. Apalagi kini Robi telah memiliki seorang putri, sehingga Ia membayangkan akan seperti apa Dunia yang diwariskan dan dihadapi oleh putrinya kelak.

|

| Penelitian terhadap plastik dalam berbagai bentuk |

|

| Tak jarang sampah yang sudah terombang-ambing di laut terbawa lagi ke daratan (Foto: Made Nagi/Greenpeace) |

Pantai-pantai di Bali berulang kali mendapatkan sampah kiriman dari daerah lain. Meski sudah ada puluhan aksi bersih-bersih pantai (beach cleanup), aksi ini tidak seberapa dibandingkan dengan 6 ton sampah yang masuk ke laut setiap menitnya. Oleh karenanya, butuh pendekatan kebijakan untuk menangani masalah ini. Bersama dengan rekan seperjuangan, Robi mengujicoba plastik apakah terurai dengan ditenggelamkan pada dasar laut. Beberapa jenis plastik dalam berbagai bentuk: kotak makan, sedotan, gelas plastik, kantong plastik, ditenggelamkan di tengah lautan. Plastik ini akan dilihat perkembangannya dalam beberapa bulan ke depan.

***

Pada suatu ketika, Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan ke Denpasar. Kunjungan beliau ke Pasar Kumbasari segera dihadang oleh Robi. Ia hanya ingin tahu bagaimana tanggapan Pemerintah Pusat menghadapi krisis plastik apalagi Bali sudah menjadi salah satu pionir pelarangan plastik, khususnya kantong plastik sekali pakai. Karena berdesakan dengan ribuan masyarakat dan wartawan, pertanyaan Robi hanya dijawab sebagai singkat belaka.

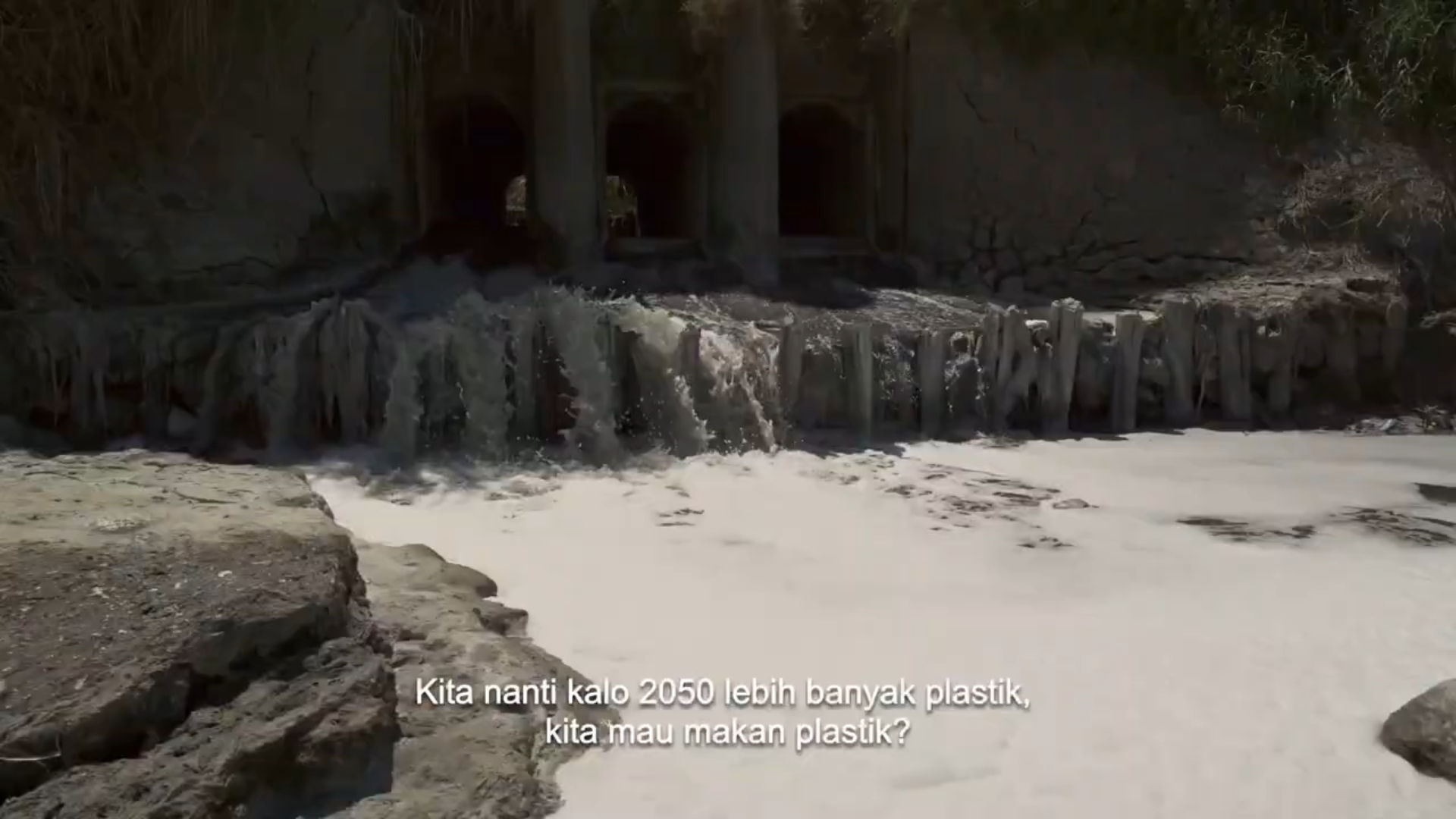

"Sebanyak 70% sampah di lautan berasal dari darat," narasi-narasi ilmiah digaungkan sepanjang film diputar. Beberapa kalimat yang masih terngiang di benak saya: 6 ton atau setara satu truk sampah plastik dibuang ke laut setiap menitnya. 93 juta ton sedotan dibuang setiap tahun. Apabila tren penggunaan plastik sekali pakai terus berlanjut, maka 1,3 miliar ton sampah plastik akan mencemari laut hingga 2040. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius berbagai kalangan karena laut akan menjadi sumber pangan utama manusia pada 2050 (FAO).

|

| Video viral sampah plastik bertebaran di perairan Bali |

Guna menebarkan semangat anti plastik sekali pakai, Robi pun melakukan kelana menuju Jakarta dengan truk yang diisi belasan kantong sampah yang diangkut dari Bali. Rencananya Ia akan mengikuti Pawai Bebas Plastik di Jakarta dengan membawa sampah dari berbagai tempat yang disinggahinya.

***

Persoalan Plastik adalah Wujud Nyata Korupsi Birokrasi

Adegan berikutnya menampilkan aksi demonstrasi Ecoton—LSM lingkungan berbasis di Jawa Timur, dengan Prigi Arisandi sebagai lakon utama. Demonstrasi yang berlangsung di depan kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya ini menuntut agar AS bertanggung-jawab dan tidak lagi menjadikan Indonesia sebagai tujuan akhir sampah mereka. Pada aksi tersebut, dipajang beberapa produk konsumsi rumah tangga AS yang ditemukan Ecoton pada beberapa titik di Gresik, Jawa Timur. Meski sampah plastik yang dikirim negara adidaya itu sebagian besar dalam keadaan bersih, tidak jarang limbah medis yang harusnya terpisah dari sampah domestik ikut masuk.

|

| Salah satu adegan dalam film 'Pulau Plastik' di Gresik, Jawa Timur |

|

| Aksi demonstrasi beberapa LSM di Jawa Timur terkait sampah impor |

|

| Air buangan limbah perusahaan daur ulang kertas mengandung banyak mikroplastik |

|

| Ada mikroplastik di ikan bandeng yang dibeli Robi |

Bagaimana bisa sampah ini diekspor ke Indonesia? Kebijakan Tiongkok pada Januari 2018 yang melarang impor sampah memperparah kondisi ini. Selama seperempat abad, separuh sampah Dunia dikirim ke Cina guna diolah menjadi bahan baku produksi barang-barang murah. Namun karena Cina menyadari bahaya karsinogenik dari sampah ini, mereka akhirnya menutup impor dari semua negara. Alhasil, Asia Tenggara dibidik negara-negara Eropa, Australia, dan Amerika Utara sebagai tujuan ekspor sampah.

Negara-negara seperti Filipina dan Malaysia tegas menolak impor sampah karena pengelolaan sampah domestik mereka juga masih kacau. Bagaimana dengan Indonesia?

Adanya celah dalam regulasi dimanfaatkan importir nakal untuk memasukkan sampah ke dalam negeri. Celah itu ada pada Permendag No. 31/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3. Pada peraturan ini limbah kertas diklasifikasikan sebagai kategori greenline sehingga tidak perlu ada penyekatan dan pengecekan di pelabuhan oleh Bea Cukai. Akibatnya, sampah plastik dengan mudahnya disembunyikan di dalam kret kertas sehingga lolos screening dan masuk ke Indonesia.

Di Gresik sendiri ada 5 perusahaan yang melakukan impor limbah kertas untuk didaur ulang. Perusahaan ini benar-benar tertutup sehingga Robi dan Prigi kesulitan dalam menginspeksi jejak sampah domestik impor. Namun salah satu perusahaan rutin menjual sampah plastik yang disisipkan ke suatu desa untuk dipilah, dikeringkan, dan dijadikan bahan bakar industri tahu-tempe. Dan ya, fenomena ini takkan terjadi apabila regulasi direvisi, diterapkan secara ketat, serta celah untuk korporasi berbuat nakal ditutup rapat.

Riset adalah Bahan Argumen

Prigi dan Robi meneliti air buangan IPAL. Air limbah berwarna hitam pekat itu rupanya tidak benar-benar bebas dari mikroplastik. Padahal, di hilir sungai belakang pabrik ini, ada banyak sekali tambak ikan. Robi pun memutuskan untuk membeli beberapa hasil budidaya tambak untuk dimakan sekaligus riset. Hasil riset menyebutkan ikan-ikan yang dibeli positif mengandung mikroplastik.

Fakta ini pun membuat Robi penasaran, apakah di dalam tubuhnya juga terdapat mikroplastik mengingat Ia juga ada dalam siklus rantai makanan ini. Ia pun meminta untuk diteliti fesesnya. Pada bagian ini, hampir semua penonton di teater tertawa. Karena selain geli dan merasa jijik, candaan diantara para kru Pulau Plastik juga mengundang gelak tawa. Saya sendiri risih ketika kamera menyorot pup dalam tabung mika yang sudah dikumpulkan Robi. Rasanya ingin muntah.

Setelah melewati serangkaian proses, riset pun selesai. Hasilnya terdapat 103 partikel mikroplastik dalam 10 gr fesesnya Robi. Jumlah ini lebih banyak 5 kali lipat dari penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti di Wina, Austria terhadap 8 responden dari berbagai belahan Dunia. Wow, mencengangkan. Meski angka ini tergantung pada pola konsumsi subjek penelitian, namun bisa dibayangkan seberapa parah plastik mencemari lingkungan kita.

***

Perjalanan Robi menuju barat dilanjutkan ke Jogja. Pada adegan ini, saya mengenal beberapa wajah tak asing tertangkap kamera. Ada Bekti, mantan Kopyordinator Garuk Sampah yang memang menjadi maskot gerakan ini selama bertahun-tahun. Di adegan lain masih di Jogja, ada Alvin yang sekilas tersorot, juga Jarpo dan Kiting. Kunjungan Robi di Jogja adalah melakukan bersih-bersih Kali Code. Sampah yang dibersihkan dari kali ini nantinya akan dibawa ke Jakarta pada Pawai Bebas Plastik. Robi juga mengajak beberapa peserta aksi bersih-bersih di Jogja untuk menyetor feses mereka guna diteliti. Memang menggelikan, tapi penelitian ini sangat penting guna membuat memperkokoh argumentasi. Ia sendiri menargetkan untuk mengetes feses dari 100 orang.

|

| Sampai kapan FMCG tidak berinovasi ketika Dunia diambang krisis plastik (Foto: Herka Yanis Pangaribowo/Greenpeace) |

Sepanjang perjalanan, Robi melakukan aksi bersih-bersih sungai dengan mengundang para tokoh politik. Para aktor politik ini pun berkenan dicek fesesnya apakah mengandung mikroplastik atua tidak. Sebut saja walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti hingga Walikota Bogor Bima Arya, termasuk dalam 100 orang yang diteliti.

***

Hingga detik ini, Pemerintah Pusat belum ada aksi nyata untuk menangani masalah sampah, khususnya sampah plastik. Alih-alih mengatur industri, justru Omnibus Law yang dikeluarkan. Bersamaan dengan itu, muncul berbagai macam inovasi pengganti kemasan plastik, salah satunya oxoplastik. Plastik jenis ini diklaim ramah lingkungan karena terbuat dari singkong dan akan cepat terurai. Sebenarnya tidak oxoplastik tidak berbeda dengan plastik konvensional karena tetap mengandung partikel mikroplastik. Jadi, jangan mudah termakan slogan iklan so called sustainable.

Sepuluh menit terakhir film menyorot aksi Pawai Bebas Plastik pada Juli 2019 di Jakarta. Aksi yang diikuti berbagai LSM dan didanai murni tanpa campur tangan korporasi ini menjadi salah satu aksi lingkungan terbesar di Indonesia. Besarnya jumlah peserta aksi mengisyaratkan gerakan lingkungan mulai mengalami tren di kalangan masyarakat, apalagi ketika orang-orang mulai merasakan karma kolektif yang diperbuat. Mikroplastik masuk ke dalam rantai makanan kita, dan krisis pangan laut akan terasa beberapa tahun ke depan. Bagaimana dengan pemerintah yang bisa membuat perubahan progresif? Tetap denial dengan masalah yang ada?

|

| Instalasi seni Anglerfish ini menggambarkan plastik sedang memakan Bumi (Foto: Jurnasyanto Sukarno/Greenpeace) |

|

| Bungkus produk dari masa Orde Baru masih utuh hingga 2019 |

|

| Aksi Pawai Bebas Plastik menghasilkan petisi Tolak Plastik Sekali Pakai |

Film berakhir. Lampu ruanga teater menyala. Dalam kelegaan, banyak sekali insight yang bisa saya petik dari film berdurasi 1 jam 42 menit ini.

***

Lalu, Apa Solusi untuk Masalah Ini?

Ribuan inovasi dilakukan guna mencari solusi akan persoalan plastik. Mulai dari penciptaan plastik dari singkong, penggunaan sedotan baja, hingga gelas dari rumput laut. Sayangnya solusi-solusi rumit seperti ini mendapat panggung selebrasi dan dipercaya sebagai upaya solutif mencegah adanya cemaran plastik. Padahal, penemuan-penemuan tersebut tidak menghindarkan masyarakat dari kebiasaan penggunaan barang sekali guna. 'Pakai, buang. Pakai, buang,' narasi pada 15 menit awal menyebutnya demikian.

Solusi masalah plastik sejatinya adalah dengan meninggalkan kebudayaan praktis dan kembali pada kearifan lokal. Masyarakat Indonesia kontemporer memang dikenal malas untuk berjuang. Alih-alih meneruskan tradisi membawa keranjang belanja sendiri ke pasar atau swalayan, masyarakat cenderung memilih tetap membeli kantong plastik di pusat perbelanjaan meski telah dilarang atau dikenakan harga Rp. 200 perak per itemnya. Memang ada pengurangan konsumsi hingga 50%, seperti klaim yang ada dalam film ini. Namun pengurangan konsumsi tidak berarti menghentikan konsumsi. Penggunaan plastik sekali pakai harus dilarang total sesegera mungkin—ini termasuk memaksa produsen FMCG (fast moving consumer goods) untuk beralih permanen dengan produk isi ulang (curah).

Masyarakat kita sebenarnya pernah menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan pada satu-dua dekade belakangan. Penggunaan daun pisang dan daun jati sebagai wadah cabai di pasar, atau penggunaan kertas koran bekas nyatanya lebih baik ketimbang kantong plastik. Besek bambu untuk mewadahi berbagai jenis bumbu dapur, kulit bambu sebagai pengganti karet guna mengikat belanjaan, dan masih banyak contoh serupa yang bisa ditemui tahun-tahun ke belakang justru lebih ramah lingkungan. Pergeseran nilai menjauhkan masyarakat dari kebiasaan yang sudah diajarkan turun-temurun menjadi kebudayaan instan dan praktis yang pada prakteknya tidak ramah lingkungan. Harusnya kebiasaan baik ini kembali dikampanyekan, dan memang itulah solusi keluar dari krisis plastik: kembali pada tradisi.

|

| Seneng masih bisa ketemu dan diskusi bareng sebelum akhirnya berpisah karena libur Lebaran |

Komentar

Posting Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.